全国首例弹性工作制隐形加班案胜诉午休开会计入工时获赔17万

弹性工作制下的隐形加班:从案例看劳动者权益保护

全国首例案件揭示工时认定新标准

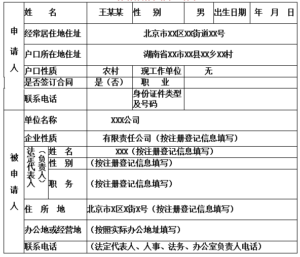

2023年北京某科技公司员工维权案引发社会广泛关注,该案首次将弹性工作制下的”隐形加班”纳入法律认定范围。员工张某因长期在下班后通过企业微信处理工作,累计超时工作达600小时,最终法院判决公司支付17万元加班费。这一判决突破性地将非固定场所、非即时性工作纳入工时计算范畴,为新型用工模式下的权益保护树立标杆。

案件审理中,法院创新采用”实质工作内容认定法”,重点考察三个维度:工作指令的强制性、工作内容的必要性和工作成果的归属性。张某提交的237条下班后工作沟通记录、项目进度文档等证据形成完整证据链,证明其实际承担了岗位职责范围内的持续性劳动。

工时认定法律框架与举证要点

根据《劳动法》第三十六条和第四十一条规定,每日工作时间不超过8小时,每月加班不得超过36小时。对于弹性工作制,《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时制的审批办法》明确要求企业需与工会协商并向劳动部门备案。

《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第四十二条规定:”劳动者主张加班费的,应当就加班事实的存在承担举证责任。但劳动者有证据证明用人单位掌握加班事实存在的证据,用人单位不提供的,由用人单位承担不利后果。”

证据收集应注重时效性与关联性,建议劳动者保留:1)电子考勤系统截图(需包含时间戳)2)工作邮件及即时通讯记录 3)项目进度文件修改记录 4)突发性工作沟通录音。某快递员维权案中,当事人通过微信定位记录与订单系统数据比对,成功证明非工作时间外出处理工单事实。

多维维权路径与风险防范策略

当发现权益受损时,劳动者可采取阶梯式维权:首先通过企业内部申诉机制协商,其次向劳动监察部门投诉(时效2年),最后提起劳动仲裁(时效1年)。上海某设计公司集体维权案中,14名员工通过联合举证,在仲裁阶段即获赔累计89万元加班费。

风险防范需建立”三重防护网”:入职时明确书面约定工时制度、定期备份工作痕迹、每季度核对考勤记录。某外企员工利用企业OA系统自动归档功能,在离职时成功调取三年完整工作日志,成为胜诉关键证据。

组织管理合规化与劳动者自保指南

企业应建立弹性工作制实施细则,包括:1)明确离线权保障机制 2)设置每日最长响应时间 3)开发工时自动统计系统。杭州某互联网公司引入智能监测平台后,非必要加班量下降37%,员工满意度提升24%。

劳动者可采取”三定原则”自我保护:定时段(设置工作消息免打扰时段)、定边界(拒绝职责外临时任务)、定证据(每月备份关键工作记录)。北京朝阳区法院2023年数据显示,具备完整电子证据链的劳动争议案件胜诉率高达78%,较无系统证据案件提升41%。

该判例不仅重构了数字经济时代的工时认定标准,更推动企业建立更科学的绩效评估体系。劳动者在享受工作灵活性的同时,需强化证据意识与法律认知,通过制度性保障实现真正的”弹性自由”。

【这里是公益劳动保障 免费咨询平台,并非官方拖欠工资处理部门,在本文底部留言评论并不会得到处理,如果有相关问题需要咨询请点击: 拖欠工资免费咨询 】